清末回乱发生的原因(5)

清末回乱发生的原因(5)

自乾隆帝改变了对哲合忍耶的态度后,老教、新教虽常有摩擦,但总归是没有发生大的事件。直到咸丰十年(1860年),甘肃地区再起波澜。

自1840年第一次鸦片战争以后,清政府被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,战争赔款自然而然转嫁成了百姓的赋税。于是各地官府加大了搜刮民财,百姓与官府的矛盾愈演愈烈。加上历史遗留的传统矛盾,清政府一直没有从根本上处理好伊斯兰老教与新教之间的矛盾,也未能从政策层面处理好自身与伊斯兰教之间的隔阂,于是在西宁地区就酿成了一场新的回变。

清末陕甘回乱的序曲

传统上,我们认为陕甘回乱的发端是在同治元年(1862年)的陕西回乱。然而在这之前的咸丰十年(1860年),西宁地区就爆发了由马文义领导的回民反清运动。

马文义(?--1871),又名马哈三、马尕三,撒拉族,甘肃巴燕戎格(今青海化隆)人。

马文义是阿訇,在当地穆斯林群众中有一定的威望。他属于华寺门宦中人,华寺门宦创始人是马来迟,也就是被苏四十三掘墓的那位老教先贤。

华寺门宦隶属关系:逊尼派—苏菲派—虎非耶门宦—华寺门宦

马文义反清的源起,是咸丰七年(1857年)的循化厅撒拉族起事,煽动起事的9个领头人,被官府抓捕并杖毙。撒拉族群众开始围攻循化厅城,官府派人与之和解。事态虽然平息,然余怒未消。次年冬,马文义前往丹噶尔(今青海湟源县)煽动华寺门宦教众,于是再次引发了教众与清政府的冲突。

图片来源于网络

咸丰十年(1860年),循化、巴燕戎格等地的撒拉族教众开始起事,焚毁多个村庄。同年十月,马文义率3000余众,攻积石关,并屡次袭扰西宁。马文义的反清行动得到了华寺门宦教主马桂源的支持。咸丰十一年(1861年)一月,回军占领西宁南川,三月,陕甘总督恩龄派兵从碾伯(今海东市乐都区所辖镇)进剿,遭遇回军伏击而大败。

马文义和马桂源紧密配合,到了同治元年(1862年),回军迅速发展壮大,清军数次围剿均以失败告终。同年,陕西爆发回民反清运动,加之捻军及太平天国运动的牵制,清政府无暇西顾。由于缺兵少饷,民团不济,西宁办事大臣玉通决定招抚马桂源。同治二年(1863年)九月达成“抚局”,并保举马桂源做了循化厅同知。

玉通想借助马桂源的势力,控制回民反清,岂知马桂源一面做着清朝的官,一面又让马文义不断进攻清军据点。同治四年(1865年),马文义联合穆夫提门宦不断攻城掠地,西宁府属地区大部被其控制。同治七年(1868年),玉通又保举马桂源做了西宁知府,其兄马本源任中营游击。至此,马氏兄弟就牢牢控制了西宁府各地区。在马桂源的保护下,马文义在西宁府各地任意驰骋。

同治十年(1871年),马文义病逝,马永福接管其部队。实际上,马永福只是马桂源兄弟的傀儡,真正的权力掌握在马桂源手里。

同治十二年(1873年)春,左宗棠派刘锦棠率部击败这股回军,马氏兄弟被捕,后押往兰州处死。(有关马桂源、马本源的内容,详见--清末陕甘回乱中的几个重要人物3)

自同治元年(1862年)到同治十二年(1873年),持续了十二年的陕甘回民反清运动以失败而告终。然而22年后,在马占鳌的根据地河湟地区因教派内斗又引发了一次回民反清运动。

华寺门宦内斗引发的河湟事变

光绪初年,一个叫马如彪的人,新任华寺门宦阿訇,他在马占鳌的资助下,前往麦加朝觐。并接受了沙孜林耶道堂的学理,回乡后便着手对华寺门宦进行改革,遭到了其叔叔马永琳的反对。从此华寺门宦内部分裂为新老两派,马如彪代表的是新派,遭到老派的抵制,两派摩擦不断。就像哲合忍耶当年一样,新事物往往会被世俗社会所排斥。

河湟地区图(来源于网络)

光绪二十年(1894年)秋,新老教派因为讲经发生争执,继而发展为械斗。新派觉得受了委屈,前往循化厅告状,官府派马永琳兄弟俩前往调解,此时的甘肃驻军因参加甲午战争而东调,马永琳认为自己的机会来临,暗中支持循化厅老派头人韩努力,调解以失败告终。

光绪二十一年(1895年),双方的械斗愈演愈烈,陕甘总督杨昌浚派西宁知府陈嘉绩和道员徐锡祺前去处理,岂料这二人的处理方式简单粗暴,直接导致了回民的反清运动。他们到达循化厅后,改变了之前“护老抑新”的政策,斩杀老派教众11名,并示众。从而引发了老派对官府的极度不满,于是与新派开始团结起来,一致对抗清廷。

三月初八,老派教众在韩努力的领导下,开始围攻循化厅城,本次河湟事变正式拉开帷幕。马永琳的第一目标是拿下河州(今临夏)城,河州素有“小麦加”之称,占据河州就能够打起“圣战”旗号,号召其它教派加入其队伍。镇守河州的雷正绾坚守不出,马永琳始终未能攻克。

马永琳凭借其在教内的威望,发展到九月份时,已经有西宁韩文秀、化隆马成林等近十股反清武装前来投奔,回军一度达到十多万人之众。

如此大的声势,引起了清政府的震惊,陕甘总督杨昌浚因镇压不力被革职,急调喀什噶尔提督董福祥督办甘肃军务。

十月中旬,董福祥率部抵达河州。马占鳌之子马安良此时在清军中效力,他托关系与马永琳接触,并诱降成功。十一月初十,马永琳和属下及其家人600余众被马安良处死。

河州问题解决后,董福祥派部下向西宁府进发。由于董军兵多将广、武器精良,回军抵挡不住清军的进攻,各路回军均被镇压。马福禄率“安宁军”处死了韩文秀等回军首领及所部3万余人。

光绪二十二年(1896年)二月,回军残部败走至柴达木及河西等地。退往河西的回军在刘四伏率领下,继续退往罗布泊。另有一部在甘州南山活动的回军残部坚持战斗到九月,最终失败。

至此,光绪年间的河湟事变在坚持了一年半之后,平息了下去。然而,河湟地区并没有实现长期稳定,民国时期又发生了第四次河湟事变;直到解放初期,临夏地区还历经数次动荡。

(未完待续)

图片来源于网络

-

- 小说:千丈触手,可想其身躯何等巨大...这就是虫族利维坦

-

2025-08-02 17:45:51

-

- 美国泰拉能源CEO访谈:美国需不断进行核能创新以确保领先地位

-

2025-08-02 17:43:35

-

- 18位女明星美腿玉足大赏,大家选谁才是花魁中的花魁

-

2025-08-02 17:41:19

-

- 直美与加奈子-对“社会之痛”家暴的深思

-

2025-08-02 17:39:03

-

- 有趣的恋爱心理学之:“吊桥效应”

-

2025-08-02 17:36:47

-

- 口红一哥‖李佳琦

-

2025-08-02 17:34:32

-

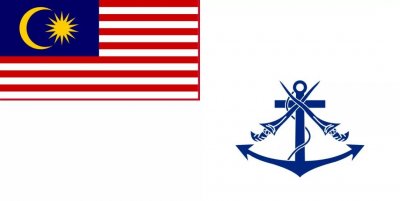

- 小国海军志——马来西亚皇家海军

-

2025-08-02 17:32:16

-

- 三星堆带来的震撼 ,你绝对无法想象, 难道是史前文明的遗留?

-

2025-08-02 17:30:00

-

- 赵又廷回归综艺圈,‘冤家贴脸’笑料不断,网友:这才是我的快乐

-

2025-08-02 01:22:02

-

- “一条鱼”催生的互联网新晋商

-

2025-08-02 01:19:46

-

- 毛衣外套怎么搭配好看?

-

2025-08-02 01:17:30

-

- 租房生活结束了,聊下我的房东阿姨,有没有类似的?

-

2025-08-02 01:15:15

-

- 中国动漫产业崛起的奥秘与前景!

-

2025-08-02 01:12:59

-

- 真正吃到“唐僧肉”,坐拥北京一条街,中国第一女富婆陈丽华

-

2025-08-02 01:10:43

-

- 善恶终有报!这一回,48岁的公磊,让世界刮目相看

-

2025-08-02 01:08:27

-

- “悉尼妹”西德尼·斯维尼主演的5部大尺度作品,你看过几部?

-

2025-08-02 01:06:12

-

- 皮衣怎么搭配好看?

-

2025-08-02 01:03:56

-

- 五十六个民族之外的群体——穿青人

-

2025-08-02 01:01:40

-

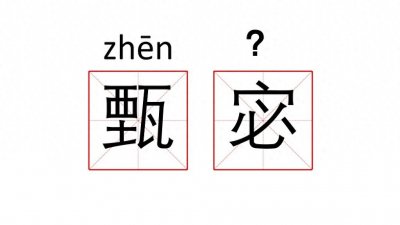

- “甄宓”的“宓”字怎么读?她是怎样做到一女乱三曹?

-

2025-08-01 13:22:40

-

- 巨化集团公司成长史

-

2025-08-01 13:20:22

五本评分很高的自闭症男主文:你拥有全世界,而我的世界只有你

五本评分很高的自闭症男主文:你拥有全世界,而我的世界只有你 推荐九本模拟经营小说,经营领地和商铺(二)

推荐九本模拟经营小说,经营领地和商铺(二) 宝藏女孩——陈钰琪全图写真合集

宝藏女孩——陈钰琪全图写真合集 闽是哪个省的简称?闽字的来由

闽是哪个省的简称?闽字的来由 号外|“天水南站—麦积山温泉”专线公交开通啦!高铁+温泉说走就走!

号外|“天水南站—麦积山温泉”专线公交开通啦!高铁+温泉说走就走! 圣女贞德:美貌绝伦,率军抗击侵略者,落入敌手惨遭凌辱受刑而亡

圣女贞德:美貌绝伦,率军抗击侵略者,落入敌手惨遭凌辱受刑而亡 QQ飞车手游:没有好看的相册?手把手教你制作精美的三格图

QQ飞车手游:没有好看的相册?手把手教你制作精美的三格图 北部湾包括我国哪些城市,发展前景如何?

北部湾包括我国哪些城市,发展前景如何? 教你五种同事英文说法,比yokefellow更地道的表达

教你五种同事英文说法,比yokefellow更地道的表达